市街化調整区域(農振地域外)で自己のために農地転用する場合の手続き(農地法4条)

農地を転用する場合には、まず農地の所在地を確認する必要があります。なぜなら、農地はその所在地によって規制が変わるからです。

それから以下の事についても確認します。

- 農地を貸し付けていないか?

- 他の権利が設定されていないか?

- 開発許可が必要な転用であるか?

- 納税猶予制度を受けていないか?

詳細については、コチラをご参照ください。

農地法の許可要件を満たせるか?

相続した農地を自己のために転用する場合には「農地法4条」に関する手続きが必要ですが、今回のケースでは対象農地が市街化調整区域内にあるため、「農地法4条許可」が必要となります。

農地法4条の許可を得るためには「立地基準」「一般基準」2つの基準をクリアしていなければなりません。

立地基準は、転用しようとする農地の立地から転用の可否を判断します。立地によって農地転用できる可能性が決まります。

一般基準は、農地転用が確実に行われるかの確認(資金、計画、時期、他の権利者の同意等)や周辺農地への影響がないか(土砂の流出がないか、排水が周辺に影響しないか等)等を確認されます。

農地法以外の法令の許認可等を得ているか?

許可要件の一般基準のうち、「申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされたこと又はこれらの処分がされる見込みがあること」というものがあります。

要するに、転用事業に農地法以外の法令の許認可が必要な場合は、許可や認可が必要です。という意味です。

他法令の許認可とは例えば

- 都市計画法による開発許可

- 廃棄物処理法による産業廃棄物処理施設の設置許可

- 森林法による林地開発許可

- 宅地建物取引業の宅建業免許

- 条例に基づく許認可

- 道路の工事施工承認

などです。

他法令の許認可等がとれる見込みがないという事であれば、農地転用の基準をみたしていないことになり、農地転用許可を得ることはできません。

農地転用の具体的手続き(農地法4条許可)

市街化調整区域で、農地を転用する場合には、農業員会を経由して都道府県知事に対して申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

農地法所定の要件を満たしていることを示すために様々な資料の提示や提出が求められます。

また、農業委員会では独自の申請様式を作成している場合がありますので(ローカルルール)、事前に農地の所在地の農業委員会に問合せて確認することが望ましいです。

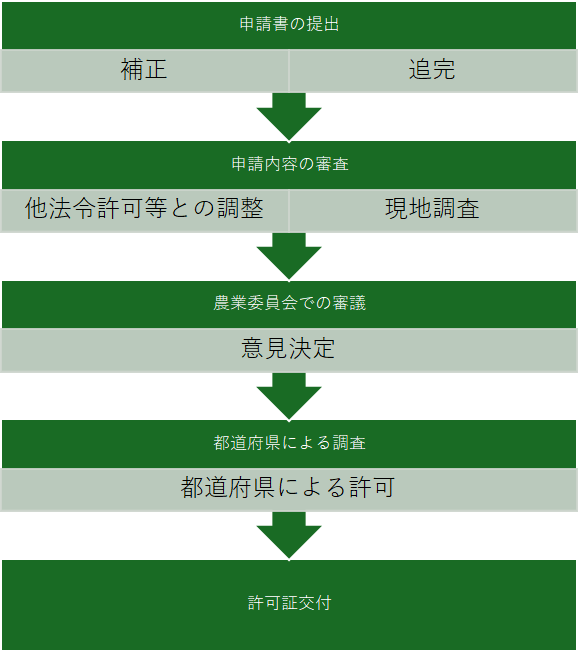

農地法4条許可申請の流れ

農地転用許可申請受付から許可証交付までの流れは以下の通りです。

農地転用の許可には申請から2〜3カ月程度要します。

必要書類

農林水産省の「農地法関係事務処理要領」によれば、申請書の他に以下の書類を添付することとなっています。

- 法人にあっては、定款若しくは寄附行為の写し又は法人の登記事項証明書

- 申請に係る土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)

- 申請に係る土地の地番を表示する図面

- 転用候補地の位置及び附近の状況を表示する図面(縮尺は、10,000分の1ないし50,000分の1程度)

- 転用候補地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設物間の距離を表示する図面(縮尺は、500分の1 ないし2,000分の1程度。当該事業に関連する設計書等の既存の書類の写しを活用させることも可能。)

- 当該事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面(例えば、次に掲げる書面又はその写しのように、資力及び信用があることを客観的に判断することができるものとすることが考えられる。)

a.金融機関等が発行した融資を行うことを証する書面その他の融資を受けられることが分かる書面

b.預貯金通帳、金融機関等が発行した預貯金の残高証明書その他の預貯金の残高が分かる書面(許可を申請する者又はその者の住居若しくは生計を一にする親族のものに限る。)

c.源泉徴収票その他の所得の金額が分かる書面

d.青色申告書、財務諸表その他の財務の状況が分かる書面- 所有権以外の権原に基づいて申請をする場合には、所有者の同意があったことを証する書面、申請に係る農地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権に基づく耕作者がいる場合には、その同意があったことを証する書面

- 当該事業に関連して法令の定めるところにより許可、認可、関係機関の議決等を要する場合において、これを了しているときは、その旨を証する書面

- 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)

- 当該事業に関連する取水又は排水につき水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面

- その他参考となるべき書類(許可申請の審査をするに当たって、特に必要がある場合に限ることとし、印鑑証明、住民票等の添付を一律に求めることは適当でない。)

他法令の許可に関する書類

農地転用の許可に関係する他法令の許可としては、市街化調整区域に建物を建てる場合の都市計画法の許可(開発許可、建築許可)や、公共の道路や水路を私的に利用する際の道路・水路占用許可が代表的です。それ以外にも、砂防法や河川法、市町村ごとの条例による規制など、申請地のロケーションによって様々な許可が必要となります。

法人や個人の事業に関する許可証を求められることもあります。建設業や運送業の許可証や、事業用の駐車場であれば置く予定の車の車検証など、申請の内容によって求められる書類が増えたりします。

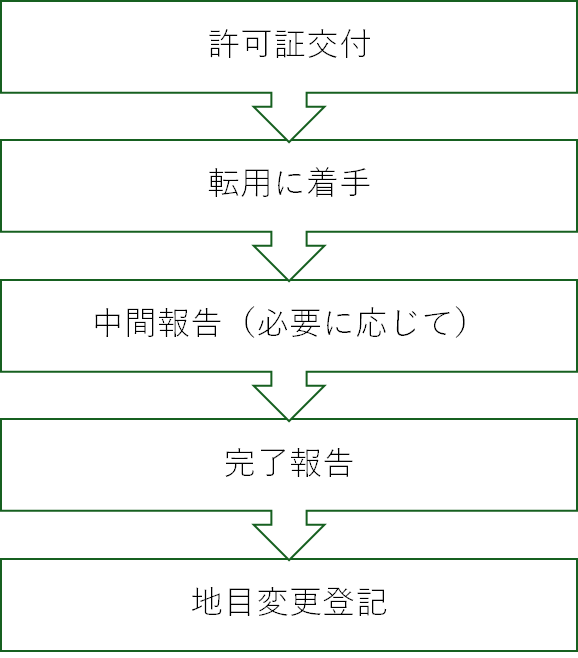

農地転用許可後の流れ

農地転用許可が下りた後の流れは以下の通りです。

許可を受けた後は可能な限り速やかに転用の為の工事などに着手する必要があります。

転用の着手後すぐに工事が完了するようであれば完了報告だけで済みますが、時間がかかる(3カ月以上)ようであれば中間報告が必要となります。

工事完了後は転用完了した日の翌日から2週間以内に提出する必要があります。

法務局での手続き

完了報告が終われば、農地転用の許可に関する手続きが完了し、固定資産税の課税についても、農地から宅地や雑種地として課税されていくことになります。

ただし、登記の記録は勝手には書き換わらないため、「地目変更」の登記手続きをしなければなりません。

建物を建てるケースなどで、融資をした金融機関がその建物と敷地に抵当権を設定する場合であれば、抵当権設定登記の前提として、地目変更登記も必ず求められますので土地家屋調査士や司法書士などが関わってきますので任せてしまってもいいと思います。

自己資金のみで農地転用をしている場合には、上記のような登記の専門家が関わらないことがあるため転用をした農地の登記記録が「農地」のままということもありえます。

不動産登記法上、地目変更登記は義務となっておりますのでご注意ください。

.png)