市街化調整区域内で自家用駐車場のために農地転用をする

市街化調整区域内の農地を自家用の駐車場にするために農地転用をする場合には、都道府県知事の許可が必要になります。

「自家用の駐車場」ということであれば、他人への権利移転や設定が伴わないため、この場合は「農地用4条の許可」が必要となります。

農地所在地の規制の確認

農地の転用をするに当たっては、農地所在地により規制等が異なるため、最初に農地の所在を確認する必要があります。

農地転用の許可要件を満たせるか?

農地を転用するために都道府県知事等の許可を得るには、許可要件である「一般基準」と「立地基準」をともに満たす必要があります。

「一般基準」では、農地転用に必要な資力があることや、権利関係者の同意、周辺農地の影響がないか等で判断されます。

「立地基準」は申請農地の立地により、転用可能、不可能を定めた基準になります。周辺一帯が広大な農地など(第1種農地)の場合は転用不可となり、市街地にポツンとあるような農地は転用可能(第2種、第3種農地)と判断されます。

立地基準での大きなポイントは、農業振興地域に指定されているか否か、農業振興地域に指定されている場合には農用地区域(いわゆる青地)か農用地区域外(いわゆる白地)になります。

青地に指定されている場合は、原則として転用許可は下りません。(仮設工事の設置や一時的な利用等の場合には極めて例外的に転用が認められることがあります)

申請農地が「青地」の場合は、転用は難しいと考えましょう。

以下が、一般基準と立地基準の概略です。

一般基準概略

.png)

立地基準概略図

転用許可が得られない場合

農地の所在地からして立地基準を満たさない可能性が高いなど、転用許可が得られない可能性が高い場合には、申請をして「不許可」になった処分について争う事は現実的ではありません。

そのような場合には、「農地を農地として他者に貸す」「農地を農地として他者に譲渡する」なども選択肢として検討することになるでしょう。

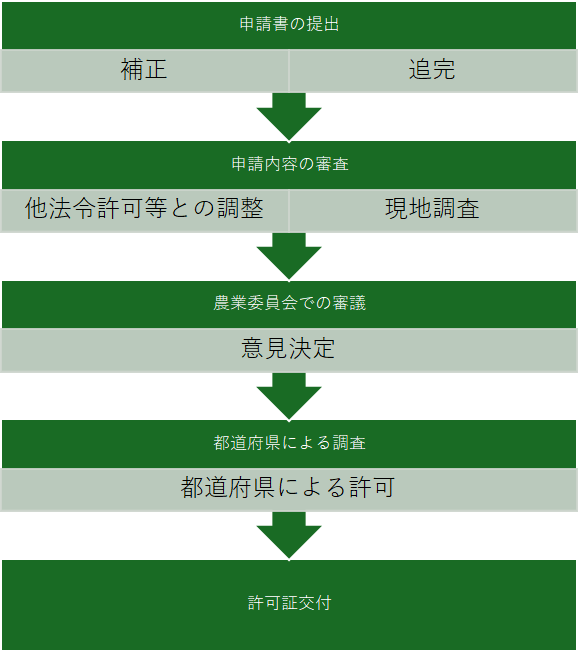

農地転用の具体的手続き(農地法4条)

市街化調整区域の農地を転用する場合には、農業委員会を経由して都道府県知事に対して申請書を提出し、許可を受けなければなりません。

所定の基準を満たしているかどうかを確認するため、様々な資料の提示や提出が求められることになります。

農業委員会では独自の申請様式を使っている場合がありますので、事前に農業委員会に問い合わせて確認することが望ましいです。

手続きの流れは以下の通りです。

必要書類

必要書類としては、農地法4条の申請書が必要です。必要項目を記入します。

.jpg)

申請書以外の必要書類は一般的には以下の通りです。自治体によってそれぞれの運用がありますので、農地の所在地の役所(農業委員会事務局)に必要な書類および部数を確認するようにしましょう。

.jpg)

.jpg)

出典:大阪府堺市(土地利用計画図作成例)

転用の着手と中間報告

農地転用の許可を受けた後は、可能な限り速やかに転用のための工事に着手しなければなりません。(農地転用は差し迫った事情があるから認められるという原則があるため)

許可後に速やかに転用に着手しない場合には、理由の説明を求められることがあります。

転用の着手後、すぐに工事が完了すれば「完了の報告」だけで済みますが、工事に3カ月以上かかる場合は中間報告が必要になります。

中間報告は、造成や建物工事の状況を説明し、遅延している場合はその理由も記載します。現地の写真も必要となります。

完了の報告

転用のための工事が完了したら、完了報告書を提出します。転用の完了した日の翌日から2週間以内に提出しなければなりません。

計画と現況が違っている場合は、その旨を報告し、修正した土地利用計画図を作成して提出します。

添付書類としては、現地の写真も必要となります。

.png)